Начал свою работу новый интернет-журнал «вопросы современной альгологии», организованный при поддержке нашего факультета. На страницах журнала вы сможете найти статьи ведущих ученых России, выступления и рефераты студентов, а так же множество работ зарубежных коллег.

Так же у журнала есть одноименное печатотное приложение.

Более подробная информация:

http://www.bio.msu.ru/news/view.php?ID=556

Ссылка на...

У.М.Н.И.К. — это конкурс молодежных инноваций. Тема этой осени — биотехнология.

Для участия в данном конкурсе достаточно лишь просто заполнить анкету. Ждем интересных проектов!

Всю информацию о проведении конкурса, а в последствии и результатов вы сможете найти при переходе по прямой ссылке

http://www.bio.msu.ru/news/view.php?ID=555

Выпускник биофака, вице-президент МОИП прислал это письмо и попросил разместить его на нашей странице. Тема: новые международные возможности для распространения экологических знаний и расширения информационного пространства и влияния МГУ, биофака МГУ и выпускников биофака.

http://scipeople.ru/group/438/topic/6675/

** Глубокоуважаемые Коллеги! У Московского общества испытателей природы (МОИП) налажены творческие и деловые связи с...

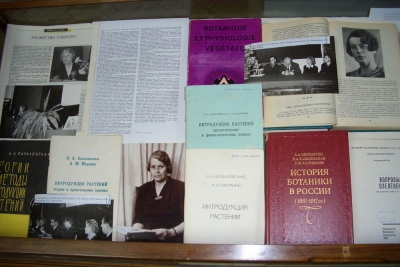

Как известно, библиотека нашего факультета наполнена множеством интереснейших работ по разным темам. На данный момент на биофаке проводятся выставки трудов по различным темам, в частности работы сотрудников биологического факультета, выставка в честь 220-летия зооологического музея, выставка к 80-летию Н.Н.Гуртового и многие другие.

Полный список вы сможете найти по ссылке ниже.

http://www.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=68

Вот...

6 ноября. Общедоступная лекция. Апоптоз. ГЗ МГУ. ауд. 01. 17:00. д.б.н. Борис Животовский, зав. отделом токсикологии в Каролинска Институт, Швеция. Зав. научным подразделением на факультете фунд. медицины МГУ.

Совсем недавно на биофаке были проведены два мероприятия по защите диссертаций. Видеоотчеты по этим диссертациям вы сможете найти на сайте.

12-го октября прошла защита Озерской Светланы Михайловны по разделу ботаника. (более полную информацию можно найти, перейдя по ссылке ниже)

http://www.bio.msu.ru/news/view.php?ID=540

15-го октября прошла защита Силецкого Сергея Алексеевича по разделу биохимия. (более полную информацию можно...

Первая международная научная школа-конференция по сравнительной и функциональной нейроанатомии и нейробиологии беспозвоночных прошла на Беломорской биологической станции им. Перцова МГУ. Материалы по проведению конференции и официальное мнение о проведенной работе Вы сможете найти на официальном сайте биофака.

http://www.bio.msu.ru/

Кроме того, вы сможете увидеть множество красочных фотографий, сделанных во время проведения...

Опубликована новая книга выпускников биофака: Эколого-токсикологический анализ растительных сообществ в водных экосистемах. Учебно-методическое пособие. Вот более подробные сведения о книге: УДК 551.46 ББК 26.221 К 73 Сергей Васильевич Котелевцев Дмитрий Николаевич Маторин Анатолий Павлович Садчиков Пособие рекомендовано к опубликованию решением Ученого совета Международного биотехнологического центра Московского...

Состав группы продолжает расширяться. К группе присоединилась Александра. Приветствуем нового члена группы, добро пожаловать!

http://scipeople.ru/group/438/topic/6640/

На этой страничке публикуются сообщения о шагах вперед, сделанных выпускниками. Примером являются публикации. Вот одна из них: Свободно-радикальные процессы в биологических системах при воздействии факторов окружающей среды: [Текст] / К.Н. Новиков, С.В. Котелевцев, Ю.П.Козлов. – М.: РУДН, 2011. – 199 с.: ил. ISBN 978-5-209-03659-3 Рассматриваются вопросы, связанные со...